나는 어릴 적 슈퍼마리오 같은 컴퓨터 게임을 하다가 내 뜻대로 플레이가 풀리지 않으면 그냥 꺼 버리고 처음부터 다시 하곤 했다. 누군가와 연애를 하다가도 '이거 느낌이 별론데' 싶으면 가차없이 헤어지자는 선고를 내리기 일쑤였다. 친분을 쌓고 지내던 사람이 아니다 싶게 선을 넘으면 '이건 아니지’ 라며 은근하면서도 단호하게 그 선을 지우고 끊어버렸다. 얼떨결에 입사해서 18년을 다니고 있는 회사에서도 아직도 하루에 2번은 습관처럼 이제 그만해야지 라는 생각을 한다. 말하자면, 나는 계속 끌어안고 버티며 나아가겠다는 결의보다는 습관적인 작별과 손쉬운 손절에 더 빠른 사람이다.

그런 내가 사랑이든 애도든 계속 나아가겠다는 마음을 단단히 먹었던 경우가 딱 두 번 있다. 한 번은 데려온 지 석 달 쯤 되었을 무렵의 나의 두 고양이들에 관해서였다. 밤새 타닥타닥 뛰어다니는 녀석들 틈바구니에서 내가 이 녀석들의 평생을 책임져야 한다는 현실이 그대로 다가왔고, 거의 산후우울증에 비할 정도의 고양이 입양 우울증이 찾아와 하루에도 몇 번씩 어디로 멀리 보내버리고 싶었던 것이다. 또 한 번은 특히 더웠던 남쪽의 여름이 시작되던 무렵 만났던 그 사람에 관해서였다. 여름이 시작될 무렵 만난 그 사람은 다시는 없을 것 같은 아름다운 미래로 나를 이끌고 갔다가 여름이 끝날 즈음부터 돌연 이제 그만 그의 세계에서 나가 줄 것을 요구했었다. 그의 그런 돌변 앞에서 하필 나는, 먼저 단념하고 접는 일은 이제 그만하고 끝까지 끌어안고 가자, 라며 전에 없던 비장한 결의를 했었던 것이다.

그만 싫다는데 혼자 결기를 다지는 나 때문에 그 사람도 얼마나 괴로웠을까. 그 쪽은 그만 보자, 나는 안된다, 그만하자, 안된다 하며 감정 씨름으로 세 번의 계절을 보낸 후 현충일 아침이었다. 늦잠이라도 잘 법 했던 그 아침부터 나는 나무가 무성한 도서관으로 그를 불러내었다. 끌려나온 그는 여지없이 나를 밀어내며 툴툴거렸었고, 나는 그런 그를 분식집으로 데려가 김밥을 사 주었다. 김밥을 다 먹고 돌아오는 길에 내 차가 고장이 났으니 좀 봐 달라고 부탁을 했고, 그는 매우 건조한 목소리로 "니네 아빠한테 부탁해”라고 했는데, 짜증섞인 그의 한 마디에 굳건하던 나의 결의가 웬일로 타이어 바람 빠지듯 쑤욱 날아가는 것이었다. 그게 그와의 마지막이었다.

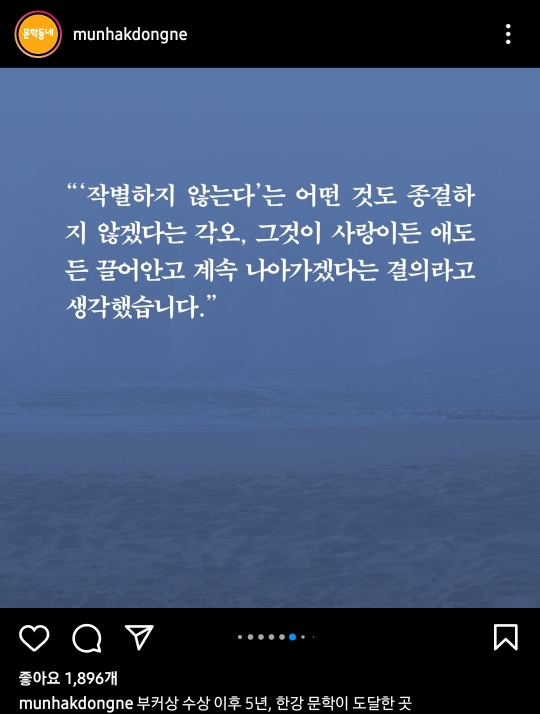

알 수 없는 바람빠짐으로 종결된, 나답지 않았던 그 결의의 시간을 후회해 본 적은 단 한 번도 없다. 거기에 쏟은 시간과 열의가 아까웠다는 생각도 해 본 적 없다. 그 사건이 사랑이었는지 애착이었는지 내 결의를 향한 자기애의 발로였는지도 이제 나는 모르겠다. 다만, 확실히 알게 된 몇 가지가 있다. 무엇이든 끌어안고 계속 나아가겠다는 결의의 무게가 어떠한 것인지를. 그 무게를 아는 삶과 그렇지 않은 삶은 결코 같을 수 없다는 것을. 그리고 그 같을 수 없음을 아는 사람들끼리만 느낄 수 있는 특별한 연대감이 때로는 이 세계를 움직이는 비밀이라는 것을.

'읽은기록' 카테고리의 다른 글

| 당신의 절망이 알려주는 것, "침묵"(엔도슈사쿠, 2003년 1월, ♥♥♥) (1) | 2021.10.21 |

|---|---|

| 어쩌면 우리 모두가 가게 될 길에 관한 이야기, "코끼리와 벼룩"(찰스핸디, 2016년 8월,♥♥♥) (0) | 2021.10.17 |

| 리더는 칭찬하지 않는다(기시미 이치로, 2021년 1월, ♥♥) (0) | 2021.10.13 |

| 이것은 영어 이상의 인생담론, "영어책 한 권 외워봤니?"(김민식, 2017년 1월,♥♥♥) (0) | 2021.10.10 |

| 환율의 미래(홍춘욱, 2016년 10월,♥♥) (1) | 2021.10.03 |